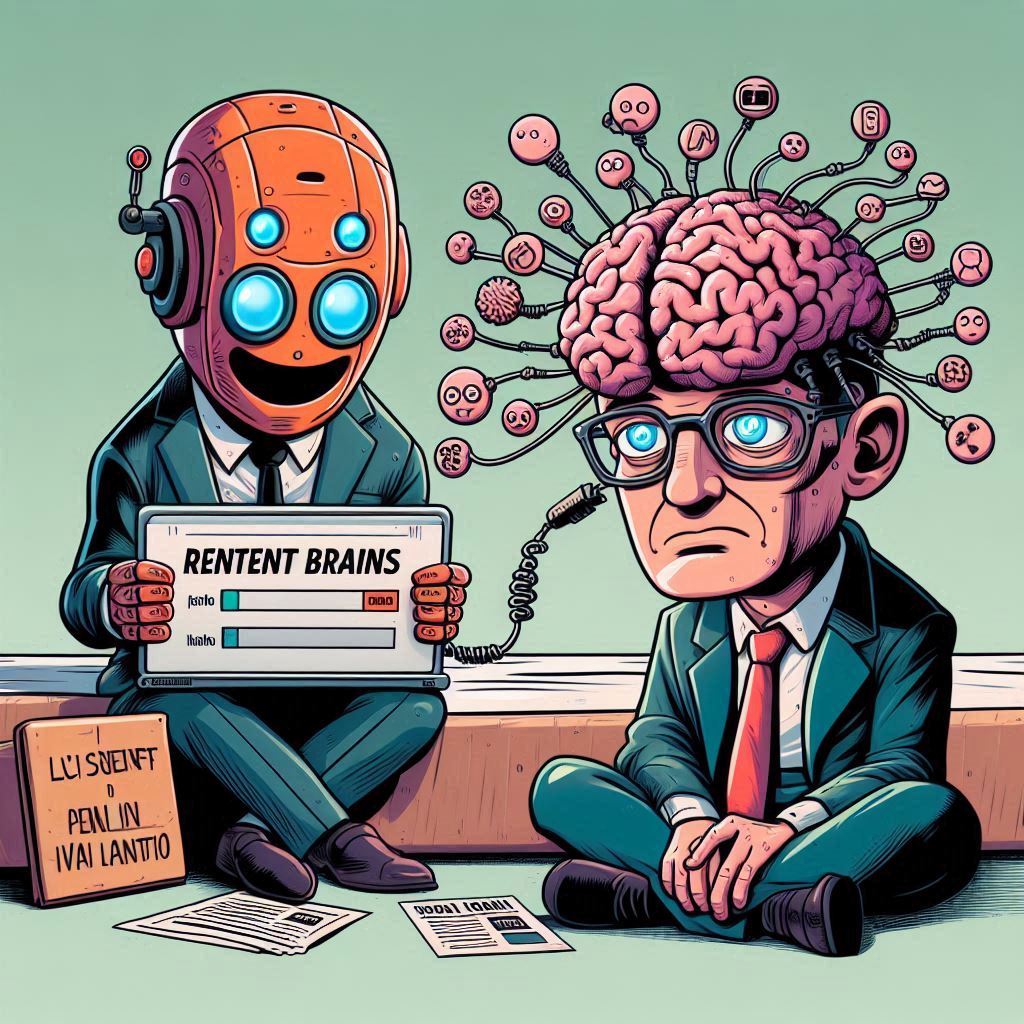

IA e cervelli in affitto

L’intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle trasformazioni tecnologiche più profonde del nostro tempo, influenzando il modo in cui pensiamo, apprendiamo, lavoriamo e prendiamo decisioni. Ma cosa accade alla mente umana quando una parte crescente delle nostre funzioni cognitive viene “delegata” alle macchine? La psicologia cognitiva e sociale offre spunti fondamentali per comprendere come l’IA possa essere sia una risorsa preziosa sia una potenziale minaccia per l’autonomia e la responsabilità individuale.

Secondo la Distributed Cognition Theory elaborata da Hutchins, negli anni ’90 del secolo scorso, la cognizione umana non risiede esclusivamente nella mente dell’individuo, ma si estende attraverso strumenti, ambienti e interazioni sociali. In questo senso, l’IA può essere vista come una forma avanzata di “protesi cognitiva”: un’estensione del nostro pensiero che ci consente di analizzare grandi moli di dati, simulare scenari complessi, automatizzare processi decisionali e persino supportare la diagnosi in ambito medico e psicologico. L’idea è quella di sottolineare la natura ‘distribuita’ nel tempo e nello spazio dei fenomeni della cognizione umana per estendere l’ambito di ciò che è considerato cognitivo oltre il singolo individuo, riconnettendo l’attività del pensare con le risorse e i materiali presenti nel contesto sociale e culturale. Seguendo questa teoria l’IA fa già parte del modo di generare pensiero dell’umanità e già modifica il modo di pensare dell’uomo e di ogni singolo uomo.

Negli stessi anni le teorie del carico cognitivo hanno spiegato come la mente umana, in particolare la memoria di lavoro, con capacità limitata, è sovraccaricata quando l’informazione presentata richiede troppe risorse cognitive. Per migliorare l’apprendimento, quindi, è importante ridurre il carico cognitivo estraneo e ottimizzare quello pertinente. Quindi l’IA può alleggerire la mente da compiti ripetitivi o troppo onerosi, liberando risorse cognitive per attività più creative e strategiche. In contesti educativi, ad esempio, assistenti basati su IA possono offrire feedback personalizzati, adattando l’apprendimento alle esigenze dello studente e facilitando lo stato mentale in cui le persone sono pienamente immerse e produttive.

Tuttavia, affidarsi in modo eccessivo all’IA può portare a una “delega cognitiva” che rischia di indebolire le funzioni mentali umane. La teoria dell’apprendimento esperienziale infatti suggerisce che la conoscenza si costruisce attraverso l’esperienza diretta e la riflessione attiva: se demandiamo troppo alle macchine, rischiamo di perdere quella “palestra cognitiva” necessaria allo sviluppo del pensiero critico e dell’autoefficacia.

Uno studio interessante del 2011 condotto da Sparrow, Liu e Wegner, noto come l’effetto Google, mostra che le persone tendono a ricordare meno informazioni quando sanno che possono facilmente recuperarle online. “L’effetto Google” funziona così: se abbiamo la possibilità di ottenere complesse informazioni con qualche semplice click, il nostro cervello tenderà a dimenticare l’informazione, poiché è facilmente raggiungibile grazie al web. Il rischio è quello di appaltare la nostra capacità di ricordare o addirittura di “affittare” aree importanti della nostra mente ad un supporto esterno, il motore di ricerca o l’AI… L’affitto riscosso costituisce un guadagno sulla fatica di pensare. Ma è un guadagno? Per imparare a pensare e pensare in modo più efficace bisogna pensare di più, non di meno…

Questo fenomeno, traslato sull’uso dell’IA, potrebbe intensificarsi: perché sforzarsi di ragionare se un algoritmo può rispondere per noi? E poi: se una decisione sbagliata viene presa da un algoritmo, chi è responsabile? L’utente? Il programmatore? L’algoritmo stesso?

Leave a Reply